![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

destinato a sicura distruzione. Capua, città di nobile e antica origine parve l'unica in grado di poter ospitare le antiche e preziose memorie della nostra storia regionale.

Così, dopo il Decreto Reale del 21 Agosto 1869 che costituiva all'uopo una "Commissione per la Conservazione dei Monumenti ed Oggetti di Antichità e Belle Arti nella Provincia di Terra di Lavoro", si

pose mano alla vera e

propria realizzazione del MUSEO CAMPANO.

pose mano alla vera e

propria realizzazione del MUSEO CAMPANO.Il palazzo dei Principi di S. Cipriano, messo a disposizione dell'Amministrazione Comunale fu la sede scelta del costituendo Museo che vide la luce nel 1874.

Fu il prof. Gabriele lannelli a portare questa esile struttura ad un livello di prestigio riconosciutole ovunque, infondendo in questa faticosissima ma affascinante avventura, oltre 30 anni della propria vita.

In epoca più vicina a noi (1933) il materiale del Museo, cresciuto in quantità e qualità, fu riordinato dal prof. Amedeo Maiuri.

Purtroppo il violento bombardamento del 9 settembre 1943 ridusse il Museo, come buona parte della città, a un cumulo di rovine, tuttavia il copioso patrimonio di cui disponeva, tra cui le preziose collezioni, era già stato messo al sicuro in altro luogo dal Direttore Luigi Garofano Venosta.

Cessato il conflitto bellico, iniziò un metodico e paziente lavoro di ricostruzione che iniziato nel 1945 si concluse nel 1956, anno in cui il pubblico potè tornare ad ammirare i gioielli del museo, nel frattempo riordinato secondo i più moderni criteri museografici.

Altri illustri studiosi hanno legato il proprio nome a quello del Museo Campano, e sono i proff. Raffaello Causa che ordinò la Sezione Medioevale e Moderna e Alfonso

De Franciscis e Mario Napoli che curarono la sezione Archeologica.

Oltre alla sezione Archeologica e a quella Medioevale, il Museo Campano comprende una Pinacoteca, una Biblioteca e l'Archivio.

La nostra visita alle sale comincia dall'ingresso più prestigioso, quello incorniciato dallo splendido portale del XV sec. di arte catalana-moresca di cui si è esaurientemente

parlato nel 3° itinerario (vedi palazzo Antignano).

1° Cortile

Facente parte della sezione Archeologica, raccoglie lungo le pareti perimetrali, reperti di enorme valore nella storia dei popoli antichi della Campania. Numerose sono le

"Stele Funerarie", pietre tombali che si presentano a forma di edicola con scene che esplicano la vita del defunto

e la sua estrazione sociale.

Esse erano poste in gran numero lungo le vie di comunicazione.

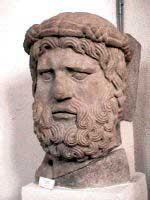

Notevolissimo interesse riveste, per la imponenza della figura che si fonde mirabilmente con la fine eleganza esecutiva, il "Volturnus Amnis" protome raffigurante il Dio

Volturno.

Posizionato su una alta colonna di granito, presenta al

lato della spalla sinistra un recipiente dal quale sgorga acqua.

Tra le stele funerarie più interessanti è quella "dello

schiavo", in cui lo schiavo, grato ai suoi padroni per averlo

reso libero, edifica loro un sepolcro.

Sala 1

Le numerosissime epigrafi dei popoli campani, esposte in questa sala, sono seconde in numero solo a quelle

conservate nel Museo Nazionale di Napoli, e sono di carattere votivo, sepolcrale ma anche commemorativo.

Le numerosissime epigrafi dei popoli campani, esposte in questa sala, sono seconde in numero solo a quelle

conservate nel Museo Nazionale di Napoli, e sono di carattere votivo, sepolcrale ma anche commemorativo.

Il famoso archeologo e filologo tedesco Teodoro

Mommsen (a cui è dedicata la sala "lapidarium Mommsen") le catalogò nel 1873.

Sala 2

La sala 2, a sinistra del 1° cortile, è in realtà un vestibolo contenente sculture e rilievi raffiguranti scene di mercato, di atletica e di guerra.

2° Cortile

Anch'esso raccoglie stele funerarie, iscrizioni e capitelli che sono sostanzialmente un completamento delle collezioni precedenti.

Sale 3 e 4

Vi sono raccolti oltre a rilievi e sculture di vario genere, sarcofaghi annotabili intorno all'epoca romana.

Tra essi, di notevole interesse il sarcofago con il ratto

di Proserpina e quello della morte, rappresentata da un misterioso personaggio che esce da una porta.

Sale 6, 7, 8, 9

Entrando in queste sale si resta rapiti dal maestoso spettacolo delle "madri", statue in tufo del periodo pre-arcaico

che rappresentano un momento raro, forse unico, nel loro

genere di arte antica.

Rinvenute fortuitamente nel 1845 in località "PETRARA" nei pressi dell'antica Capua, furono poi portate alla

luce nel periodo tra il 1873-1887 e tutte raffigurano una donna

seduta con in braccio uno o più bambini. E ipotizzabile l'esistenza di un tempio sul luogo del loro rinvenimento poiché tra le statue ve ne era una che raffigurava una donna

seduta, con un melograno nella mano destra e una colomba nella mano sinistra, simboli rispettivamente di fertilità

e pace.

fertilità

e pace.

Si trattava quindi di un tempio dedicato alla fecondità,

e ad una Dea, la "MATER MATUTA", una antica divinità

italica. Le madri rappresentano un "ex voto", il ringrazia

mento cioè, per la concessione del dono della maternità.

Probabilmente il tempio esisteva già nel VI sec. a. C.,.

Nonostante gli evidenti errori nella anatomia, le madri trasmettono un forte vigore espressivo e un genuino

realismo.

Sala 10

Viene detto il salone dei mosaici, e tra tutti è da segnalare il mosaico policromo del "CORO SACRO" dedicato a Diana Tifatina III sec. a. C.

Sale 11, 12, 13 e 15

In queste sale è ospitata una collezione di vasi che vanno

dal periodo protostorico della civiltà del ferro, ai vasi etruschi (VI sec. a. C.), dai vasi di bucchero ai vasi greci (V

sec. a. C.), dai vasi italioti a quelli campani del III e II sec.

a. C..

Sala 14

E' la sala della collezione dei Bronzi che nel primo gruppo sono di ispirazione ornamentale, come spille, anelli, bracciali; oggetti di evidente uso comune come chiavi, specchi, utensili e cinturoni appartengono al 2° gruppo.

Costituiscono infine il 3° gruppo i manufatti di orientamento figurativo e cioè statuette di arte campana del III

sec. a.C. e un guerriero di arte greca del V sec. a. C.

Sale 16, 17, 18 e 19

Di rilevante interesse archeologico sono le terrecotte

conservate in queste sale che si dividono in due gruppi: le

architettoniche e quelle votive e figurative.

Le prime, ornamento dei templi pagani che sorgevano

numerosi in Campania, sono in grandissima parte databili

tra il VI e V sec. a. C. Le seconde sono degli ex voto, manifestazioni cioè di religiosità e testimoniano un aspetto del

costume dei popoli della Campania antica in quanto venivano offerti alla divinità.

Era anche diffusa l'usanza di deporre queste terrecotte nelle tombe come corredo funerario del morto.

Sale 20, 21. 22 e 23

In queste sale sono conservate collezioni di monete e

medaglie in tale numero e di tale rilevanza storica da costituire gran parte dell'evoluzione della numismatica.

Vi sono monete della Magna Grecia del VI secolo a.C.,

della Roma Repubblicana, monete longobarde del sud Italia e argenti borbonici del Regno delle Due Sicilie.

Sono altresì raccolte monete rare di epoca rinascimentale, medaglie dei Papi ed alcune risorgimentali.

Sala 24

Si accede a questo punto nel reparto medievale del

Museo.

Sono esposte in questa sala manufatti che vanno dal

X al XIII secolo e sono prevalentemente capitelli, pilastrini, transenne e frammenti vari.

Sala 25

Anche qui è custodito ed ordinato materiale riconducibile al periodo preromanico che culminò nel periodo longobardo.

Sala 26

In questa sala è custodita la collezione più importante

del Museo Campano insieme a quella delle Madri. La sala

raccoglie le statue superstiti della demolizione dell'Arco di

Trionfo con le torri voluto da Federico II di Svevia tra il

1234 e il 1239 (vedi primo itinerario: Torri di Federico) e

per questo assume la attuale definizione di "Sala Fede-

riciana".

Si notano una testa di donna, allegoria di "Capua Fidelis", i busti di Pier della Vigna, statista alla corte di Federico e quello di Taddeo da Sessa "Gran Giustiziere", il

maestoso volto di Zeus, originariamente posizionato in chiave di volta dell'arco centrale, capitelli, colonne e antefisse

che ornavano l'ottagono inferiore delle Torri.

Sala 27

Sono raccolte in questa sala le sculture rinascimentali. Di particolari pregio sono le pietre tombali di Cristina

Ferrerò, badessa di S. Maria delle Dame Monache, opera

di Giovanni da Noia e quella di Rinaldo Fieramosca, padre del famoso Ettore eroe della "Disfida di Barletta".

Sono custodite anche importanti opere di Annibale Caccavelle, Giandomenico DAuria e Michelangelo Naccherino.

Sala 28

Un nutrito gruppo di dipinti che va dal XV al XVII

sec. costituisce la Pinacoteca del Museo Campano. Sono

da segnalare: una "Deposizione" di Bartolomeo Vivarini

(1432-1499), il "Polittico della Croce" di Cristoforo Scacco ( -1535) e una tavola con Santi Mauro, Benedetto e Scolastica di ignoto napoletano del 1500.

Sono collocate in questa sala anche due sculture lignee

policromate: un Crocifisso del XIII sec. e l'Annunciata della

fine del XVI sec.

Oltre ad altri reperti di discreto valore, collocati nelle

altre sale, è da menzionare una importante e nutrita Biblioteca ospitata in cinque sale.

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()